作り手の思想にフォーカスを当て、クリエーションの裏側にせまるデザイナーインタビュー企画。

今回は大阪を拠点に活動するD.HYGEN。

生まれも育ちも違う2人が、ブランドを立ち上げるまでの過程と経験、込められた信念はどんなものなのか。

これまで非公開にしてきた2人の経歴を語っていただきました。

「STRAINISM」ストレイニズム=緊張主義をコンセプトに掲げ、作り手、着る人にも緊 張感とそこに得られる高揚感を与えるプロダクトをテーマにベーシックなスタイルを解体、再構築。

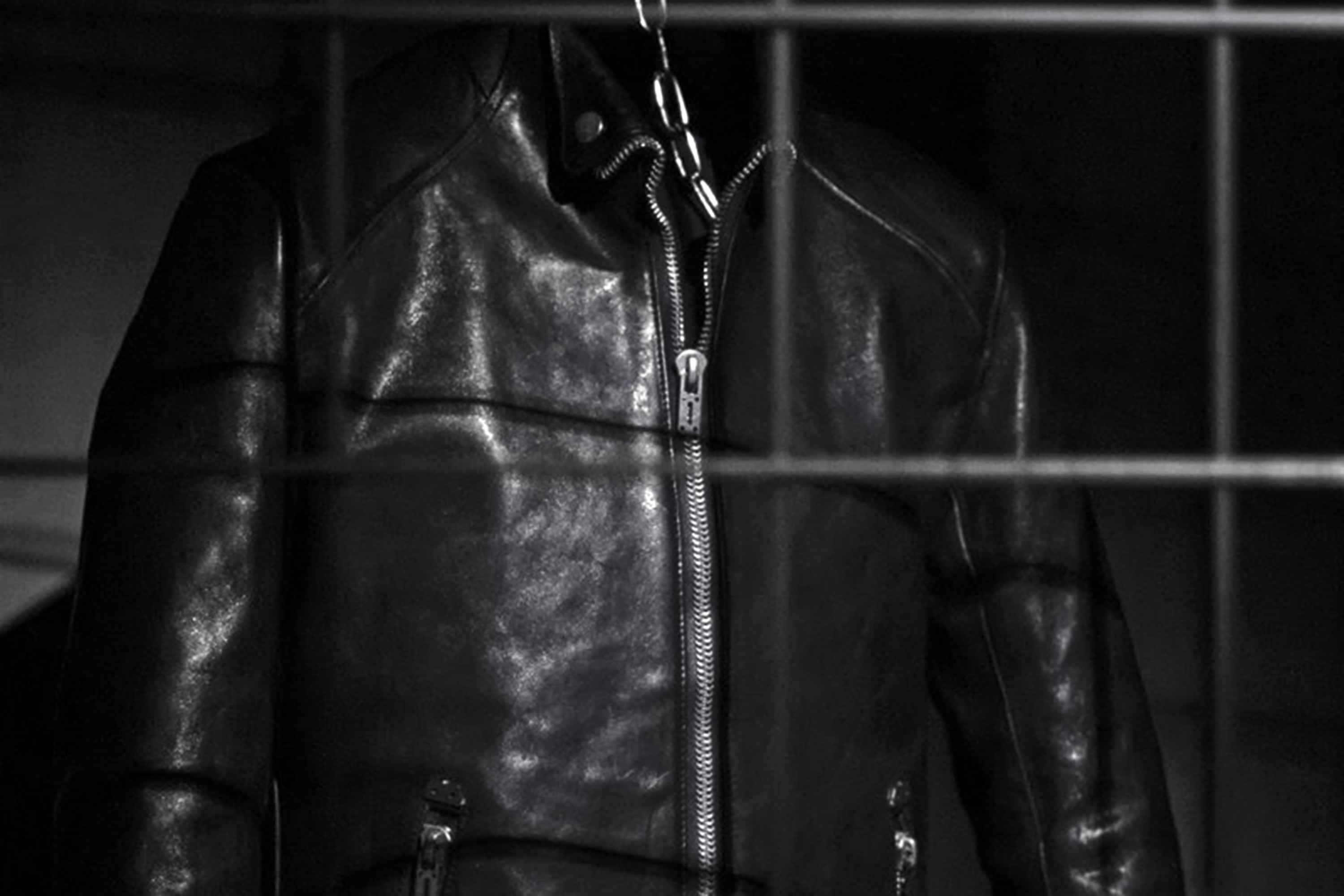

レザー、テーラードをシグネチャーとし革の開発技術、テーラー技術の繊細で徹底した作りこみ、また鉄製のオリジナル金具の持つインダストリアル工業的な硬く冷たい表情 からも緊張主義を主張する。

デザイナーの定兼氏とパタンナーの立石氏。

インタビューは大阪の展示会場にて行った。

"人との出会いと育ってきた環境が創作の原点に。"

--- ファッションの世界を志したきっかけというのはなんだったのでしょうか?

定兼(デザイナー)

ファッションの世界を志したきっかけ、と言うには少し大袈裟かもしれませんが、今思い返すといくつか思い当たることがあります。

一つは私の両親が洋服好きで幼少の頃から洋服の展示会によく連れて行ってもらったり、昔放送していたファッション通信というテレビ番組で、各国のコレクションの様子を放送しているのを一緒に見ていて、昔から洋服を見たり触れる機会が多かったこと。

もう一つは母が華道の師範をやっていましたし、父は造園が趣味で実家の庭を自分で設計して作っていたので、芸術に対する感性やクリエイティブな部分は両親から影響を受けているかもしれません。

--- 幼少の頃から何かしら物づくりに触れる環境にはあった訳ですね。

定兼

それと、両親の教育方針も自分がものづくりの道に進むことになったきっかけの一つです。

私の家の周りは自然に囲まれた環境だったので、家でゲームをするより外の世界で様々な可能性に触れることを大切にした方がいい、と言うのが両親の教育方針でした。

両親はゲームは買ってくれませんでしたが、自分で遊び道具を作るための材料や工具は買ってくれました。

それを使って、裏山から自分で使えそうな物を持ってきたりしてルアーや釣竿を作って遊んでいました。

そういう教育方針や環境で育ったので、そこで何かを創作することへの面白さや考える力が培われたような気がします。

定兼氏の育った岡山の風景。

ここでの経験が創作の原点になって今につながっている。

---- 具体的にファッションに興味を持ち始めたのはいつ頃からでしたか?

定兼

中学校に上がったくらいです。

最初は好きな音楽や映画に影響されてファッションに興味を持ちだしましたが、私が育ったところは田舎で流行りのもの売っているお店も少なかったので。

その当時からパンク音楽が好きだったので、ボンテージバンツを自分で作ってみたり、Gパンをぼろぼろに破いたり、サイズの合わない母親のネルシャツをカスタムしたりして、必死でお洒落を楽しんでいました。

最初は手縫いでやり始めて、作っているうちにだんだんと洋服作りの楽しさに目覚めて行きました。

その時から将来は服作りの道に進んでいきたいと思うようになり、本格的に服作りの勉強がしたくて専門学校に入りました。

--- 立石さんは何がきっかけだったんですか?

立石(パタンナー)

私も中学生の頃から洋服や音楽に興味を持ち始めて、その当時はまだ洋服好きだなとか、音楽好きだなと思っていました。

自分で作ったりもまだ全然したことはなかったですが、ただ漠然とそういう仕事に就きたいなとは考えていました。

具体的に考え始めたのは高校に入ってすごく憧れた先輩と出会ってからです。

その人からファッションのことを含めていろんなことを教えてもらいました。

それからどんどん洋服に興味を持つようになり、雑誌で調べたり、誰かの真似ではない自分なりに好きな服やスタイルを作り上げていきました。

今まで以上に洋服に興味を持ちだしてから学校で学びたいと思うようになっていったこともありましたし、その先輩が洋服の専門学校に進学すると聞いて、自分も本気で洋服の勉強しようという風に考えるようになりました。

その人が進んだ道に自分も進みたいと思い、その時には高校を卒業したら洋服の専門学校に行くことを決めていたので、それから専門学校入学しました。

--- なるほど、それで同じ専門学校に入学して出会ったわけですね。

立石

そうです。

1年生の時に同じクラスになって、出会ったのはそこが初めてでした。

それぞれ別々の道へ、ふとしたきっかけで道が交わる。

--- 卒業してからは一旦別々のところに進んだんですよね。

定兼

私は卒業してから大阪でデザイナーとしてアパレルメーカーに、立石は東京でパタンナーとして就職しました。

私の方は入社してから6年ほどチーフデザイナーとして、いろんなジャンルのブランドを15ブランドくらい任せてもらっていました。

立石

私の方は東京でパターンを専門とする会社に就職しました。

就職してから7~8年くらいはひたすらメンズ、レディース問わずコレクションブランドからカジュアルなブランド、子供服、変わった物ではペットの洋服とか、ウェディングドレスまでそれこそ本当に何でもやりました。

高い要求の中で、いろんなパターンをいろんな要望に合わせて引いていく環境だったので、自分の技術や感覚はそういうところで磨かれていきました。

--- 卒業後も連絡は取り合っていたのですか?

定兼

当時働いていた会社では東京出張が結構あったので、その時に立石に連絡をとって食事にいく機会が何度かありました。

その時に立石から携わった仕事の話を聞いていると、すごく成長してるなと感じました。

私自身、企業デザイナーとしてデザインをしているうちに、自分が本当に作りたい洋服を作れないことへの葛藤を感じていたこともあり、独立することを考え始めていた時期でもありました。

この業界に携わり続けたいという思いが強かったですし、自分のブランドを立ち上げて、本当に好きなものを作り続けられたら一番楽しいし、一番長くこの仕事が続けられるだろうなと。

でも、自分一人では作りたいものを完璧に形にすることはできないことも理解していました。

例えばデザインしたり、生産管理はできますが、私が作りたいものはパターンがかなり重要になるのはわかっていたので、もし自分のブランドを立ち上げるなら信頼できるパタンナーと一緒にやるしかないと思っていました。

そんなことを考えている時期だったので、立石の話を聞いているうちに「ブランドをやるなら立石と」と思うようになりましたね。

タイミングが重なり新しい挑戦への道が開ける。

ブランドを語る上で外すことのできないレザーというマテリアル。

定兼

30才を前にして新しい道に挑戦するなら今だと思い、独立することを前提に退職しました。

--- ブランドを立ち上げるにあたってどんなことを考えていましたか?

定兼

自分のブランドをやるにあたり、まずはブランドの軸となるもの、つまり自分の強みはなにか、ということを考えました。

私は企業にいていろんなテイストのブランドをやってきましたが、自分を振り返った時に、自分のブランドの中でその経験を活かせるかといったら明確なものはこれといってないような気がしました。

そこでいろいろ考えた末、昔から自分が好きな素材であるレザーを軸にすることに決めました。

--- その時にブランドの軸になるものが決まったんですね。

定兼

そうです。

何か一つにかけるなら自分の好きなものにしようと思っていたので。

そう決めてから、一からレザーについて勉強しようと思い、レザーを専門的に扱う会社に入社しました。

そのレザーメーカーでは革の見方、裁断のやり方、タンナーさんや職人さんとのやり取りなど、非常に多くの事を学ばせていただきました。

縫製の勉強のために実際に縫製職人のもとに修行に行き、ミシンを踏んでいた時期も有りました。

そんな風に将来の準備をしていた時に、ちょうど立石が退職して東京から大阪に帰ってきたんです。

--- それはどう言ういきさつで?

立石

仕事に対して疲弊していた時期だったこともあって、あまり先のことを考えずに単純に会社を辞めて少し休もうと思っていました。

定兼

実は当時の立石はアパレル業界から離れて全く別の仕事をすることを考えていたんです。

立石

その時パン屋さんになろうと思っていました。

--- パン職人に、ですか?

立石

そうです。

定兼

その時いきなり「パン屋になる」っていうので、お前のその技術を潰すなと友人全員で全力で説得しました(笑)。

私としては一緒にブランドをやりたいと思っていたので、もし本当に離れられたらすごく困りますし。

立石

仕事に疲れていたこともあって真剣にパン職人になろうと思っていましたが、もう一度考え直して、結局レディースのアパレル企業に就職することになりました。

定兼

立石はレディースの企業で、私はレザーの会社で生産管理だったり、外部の企画に携わりながらブランドを立ち上げるための準備期間として2年ほど働きました。

その時にはもう二人でやろう、と言うことになっていたので、あとはいつ始めるかを決めるだけでしたね。

さらに一年間を費やし、より強固な土台づくりを。

ブランドを立ち上げる前に二人で海外へ。

この経験がより信頼を深めることに。

--- それからブランドを立ち上げた。

立石

自分たちなりにキャリアを積んできたこともありましたし、そろそろ行動に移そうということで退職して真剣に検討を始めました。

定兼

ブランドを立ち上げる直前に、二人でバックパッカーで海外に行ったんです。

もともと私が前職のアパレルメーカーを退社した後、一人で海外を放浪していた時期もあったので、いつもと違う不慣れな環境で一緒に生活すれば良いところも嫌なところも見えてくるなと思って。

そこでお互いのことを再認識できたので、お互いに納得して二人で[SAWMIYA]を立ち上げました。

--- 帰国後すぐにブランドをスタートさせたわけじゃないですよね。

定兼

会社を設立してからの最初の一年は、ブランドのコンセプトやどんなモノづくりをしていきたいかといった、創作の根幹になる哲学をもっと明確で濃密にするための一年にしました。

パターンや縫製を外注で受ける仕事をしながら、二人で意見を出し合って自分たちの共通認識やブランドとして下地を作り上げていきました。

ブランドの土台を作った1年間を経て、最初のコレクションを発表。

ブランドがスタートした当初はSADDAM TEISSYとういうブランド名でスタート。

ファーストコレクションはとにかく自分たちの表現したい物を制作。

最初のコレクションに向けたサンプル作成の様子。

今でも多くのサンプルを自分たちで制作している。

--- その1年を経て最初のコレクションを16-17AWで発表した。

定兼

最初のコレクションは大体20型ぐらい、その内のほとんどのコレクションサンプルは自分たちでパターン、裁断、縫製、加工まで手掛けました。

秋冬、春夏とシーズンを区別せず、とにかく自分たちが見せたいものだけを作るコレクションにしました。

最初はアトリエで展示会をしたのですが、来てくれたのは二人だけでした。

--- いろんなところにオファーはしなかったんですか?

立石

オファーしませんでした。

モノづくりのスキルやノウハウはそれなりに経験を積んできたつもりだったので、多少なりとも自信はありましたが、売り方や営業の仕方は全くの素人で。

知り合いのツテで連れてきてくれたのが最初です。

そこでグローブのオーダーをいただいたのがブランドとしての最初のオーダーでした。

--- それがブランドとしての最初のオーダーだった。

立石

当時の私たちにはまだまだ足りないものがいっぱいあって、その中でたまたまそのグローブが引っかってくれたのかなと思います。

私たちとしてはファーストコレクションからしっかりしたものを作っているいう感覚はあるんです。

今ファーストコレクションのサンプルを見てもちゃんとしたものが作れていると思うことがあります。

今のコレクションも当時のものからヒントをもらうこともあるし、その経験を応用しているものもあるので、方向性としては間違ってなかったのかなと感じています。

--- 確かにデビュー当初から作品の完成度は高かったですよね。

定兼

見にきていただいたバイヤーが「ちゃんとした物作りができているブランドを見つけた」って言ってくださったのはすごく嬉しかったです。

私たちにとっては、「デザイン」と「モノとして上質であること」の両方が 備わっていることを重要視していたので、それを認めてもらえたのはかなり自信になりました。

しっかりした哲学があるのが見て取れるって言って下さって、一年かけて積み上げた甲斐があったなと思いましたね。

ブランドのシグネチャーとなるレザーアイテム。

当時からぶれることなくソリッドで重厚な世界観を表現している。